22 ноября 1921 года офицерами Первого Армейского корпуса Русской Армии генерала-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля, расквартированными в городе Галлиполи (тогда греческом) — ныне город Гелиболу в Турции и лагерях на Галлиполийском полуострове было создано Общества галлиполийцев. Общества галлиполийцев вошло в состав Русского общевоинского союза (РОВС) после его образования в 1924 году.

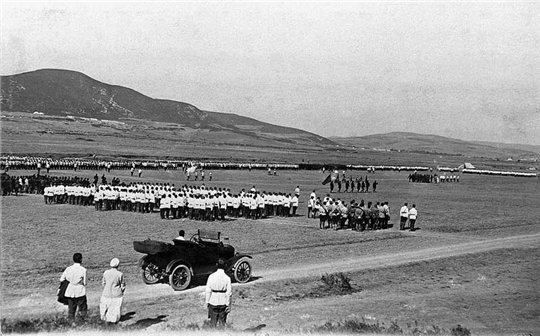

Регулярные части Русской армии эвакуировались из Крыма в ноябре 1920 года и сохраняли боеспособность до мая 1923 года. 21 ноября 1920 года они прибыли в Константинополь (Стамбул). К 1921 году корпус насчитывал около 25 тысяч человек. Инициаторы создания Общества галлиполийцев – капитан В. В. Орехов, штабс-капитан Н. З. Рыбинский и подпоручик В. Х. Даватц. Генерал-лейтинант П.Н.Врангель был избран почетным председателем Общества. Организаторы считали, что создание Общества позволит сохранить единство личного состава корпуса после его вывода с Галлипольского полуострова и расформирования. Согласно первому Уставу Общества, его действительными членами могли быть все чины 1-го армейского корпуса, имеющие право ношения нагрудного знака «Галлиполи», учреждённого генерал-лейтинантом Врангелем , а также гражданские лица, находившиеся в Галлиполийском лагере с частями Русской Армии. После вывода корпуса в Болгарию и Королевство сербов, хорватов и словенцев руководство Общества галлиполийцев располагались в Тырново (Болгария), Белграде и Софии. В 1930-е годы Общество Галлиполийцев имело свои отделы в Бельгии, Болгарии, Франции, Венгрии, США и Люксембурге. Общество имело свои периодические печатные издания — газету «Галлиполиец» и журнал «Галлиполийский Вестник».

В 2008 во Франции был основан Союз потомков галлиполийцев.

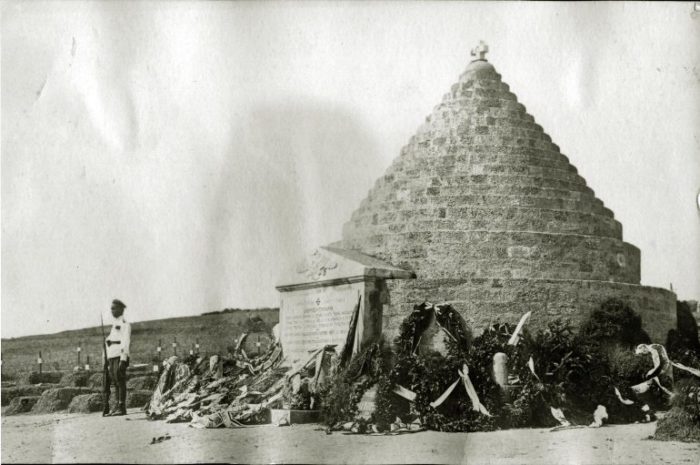

В 1921 по проекту подпоручика Н. Н. Акатьева в Галлиполи был возведён памятник скончавшимся в Галлиполийском лагере офицерам и солдатам «Русской армии», разрушенный в результате землетрясения в 1949 и восстановленный в 2008 году.

Отрывок из статьи члена Объединенного Совета Российского Дворянского Собрания, Полномочного представителя Башкортостанского Дворянского Собрания – Меджлиса Татарских Мурз Зуфара Якуповича Аюпова рассказывает о «галлиполийском сидении»: «В кругах же русской эмиграции галлиполийский период всегда вызывал живейший интерес, был многократно описан и даже воспет в стихах и произведениях изобразительного искусства. Существовало галлиполийское общество, имевшее свои отделы и отделения в различных частях света, издавались периодические издания, в частности издание Главного правления «Общество галлиполийцев». Память о Галлиполи запечатлена в специально учрежденном кресте для ношения на груди. Десятки разновидностей этого скромного и строгого по исполнению креста были символом корпоративного единения тех, кто с болью в сердце оставил Россию в 1920 году и на многие месяцы был обречен жить на пустынном полуострове.

Местечко это находится в Турции на берегу пролива Дарданеллы и в те времена было далеко не курортным. 22 ноября 1921 года в первую годовщину прибытия русских воинов на пустынный турецкий полуостров было образовано «Общество галлиполийцев», пожизненным председателем которого был избран генерал барон П.Н.Врангель. И вот сейчас на территории бывшего русского кладбища в Гелиболу (Галлиполи) уже восстановлен монумент, благоустроен окружающий земельный участок, сооружена ограда, построено здание музея, где размещена экспозиция, посвященная пребыванию Русской армии в Галлиполи. На современных снимках можно увидеть комплекс русского мемориального кладбища в Галлиполи с восстановленным курганом славы и построенным зданием музея в честь I-го армейского корпуса Русской армии в эмиграции.

16 мая 2008 года состоялось торжественное открытие восстановленного памятника 342 россиянам, умершим в 1920 – 1921 годах во время пребывания в Галлиполи.…».

О пребывании представителей белоэмигрантов в Египте не так много информации. Известно, что россияне прибыли в Александрию на пяти пароходах — трех британских и двух российских. Эти корабли были переполнены, люди спали в трюмах. В Каире российские медики создали «русскую поликлинику», часть эмигрантов преподавала в учебных заведениях, но большинство вынуждено было браться за любую работу – водители, плотники….

Мои воспоминания об «эмигрантском» Каире

Уже на закате советского периода мой отец находился в длительной командировке в Египте – в Каире. На металлургическом комбинате в Хелуане – пригороде Каира, построенном благодаря содействию Советского Союза, – монтировали оборудование, в том числе и то, над созданием которого работал мой отец – заслуженный изобретатель РСФСР. Я училась в школе при Посольстве. Отец работал по линии советского Торгпредства, где он познакомился с очень интересным человеком. Звали его Андрей, а по отчеству, кажется, Владимирович. Он был настоящим полиглотом – знал египетский диалект арабского, немецкий, французский, английский и …русский. Это был очень пожилой человек. Ему было за девяносто. Мне он показался в ту пору почти ровесником Рамзеса II, хотя очень бодрым и подвижным. Как потом рассказал мой отец – Андрей Владимирович был бывшим белым офицером – эмигрантом, попавшим в Египет совсем еще молодым человеком. Здесь он встретил и свою любовь. Его жену я не видела. С ней общался только мой отец, неоднократно бывавший у пожилой четы в гостях. А жили они – по словам моего отца очень небогато – в небольшом скромном домике в пригороде Каира. Для сравнения скажу, что мы жили на Замалеке – старом и довольно фешенебельном районе Каира.

Сама я видела Андрея Владимировича несколько раз. Меня удивила его речь. Он, естественно, абсолютно «чисто» и правильно говорил по-русски, но не так, как мы. Нельзя сказать, что это был архаичный русский язык, но там были совсем иные обороты речи, слова, которые сегодня можно встретить лишь в старых книгах и газетах конца 19 – начала 20 века. Его речь как бы немного «законсервировалась», так как, видимо, долгое время по-русски он говорил только со своими знакомыми – такими же эмигрантами. И при этом, произнесенные им фразы не резали слух. Они звучали очень красиво и даже немного возвышенно для обыденной жизни. Отец рассказывал, что, хотя, старику было разрешено работать переводчиком – внештатным, конечно, въезд на Родину ему был запрещен. Он подавал прощение посетить СССР несколько раз. И всегда был отказ. Его «досье» изучили – он был совсем молоденьким офицером – недавним выпускником кадетского корпуса. Никого не расстреливал и не вешал. Преступлений против СССР за ним не нашли. Но все же – белогвардеец. И это было, как приговор.

Дочь Андрея Владимировича – Клеопатру Андреевну я видела гораздо чаще. Она была гидом-экскурсоводом. Водила экскурсии по Каирскому музею (Египетский национальный музей), старому Каиру, Каирской Цитадели, Гизе, древнему некрополю — Саккаре.

В этом году часть экспозиции Каирского музея переехала в новое здание – новый Национальный музей египетской цивилизации. А в те годы он иногда напоминал склад древностей. Экспонаты на первом этаже, особенно статуи, стояли впритык. И даже иногда, нарушалась хронология их расположения. По сравнению с Пушкинским музеем в Москве или Эрмитажем, он казался переполненным и перегруженным.

Но Клеопатра Андреевна ориентировалась во всем этом хранилище древностей, простите, за заезженное выражение, как рыба в воде. Она не была египтянкой по национальности, но была ею по рождению, так как родилась, выросла, училась в Каире. Ей в ту пору было около 55-60 лет, но при этом она была очень энергичной, моложавой и активной дамой, которую назвать «старушкой» было просто невозможно. На ее руках звенели серебряные узорные браслеты, от которых я глаз не могла оторвать. Ее речь была очень эмоциональной, экспрессивной, а жесты были типичными для египтян. Ее знания были не только энциклопедическими – «застывшими», но и постоянно пополнялись информацией о новых открытиях и исследованиях в области египтологии. И о них она также нам рассказывала. Так же, как и отец, она владела – немецким, английским, французским и арабским, конечно.

Она с явным удовольствием и достаточно часто проводила экскурсии для групп наших туристов, сотрудников советских организаций в Каире и специалистов. Она владела современным русским языком, часто использовала слэнг. В ее русской речи, в отличие, от отцовской, не было «архаики», но уже присутствовал еле уловимый акцент. Как-то, когда мы возвращались в Каир после экскурсии в древний Мемфис, она пожаловалась моей маме, что ее взрослые уже дети, практически забыли русский язык. Муж Клеопатры Андреевны – был египтянином. Дети создали семьи с коренными египтянами, а для внуков русский язык был уже абсолютно чужой, иностранный, так же как и Россия. Они стали частью другой цивилизации. Наверное, не менее великой, но другой.

Нина Зотова